Die Felgen

Felgen – Kaufen oder selbst machen?

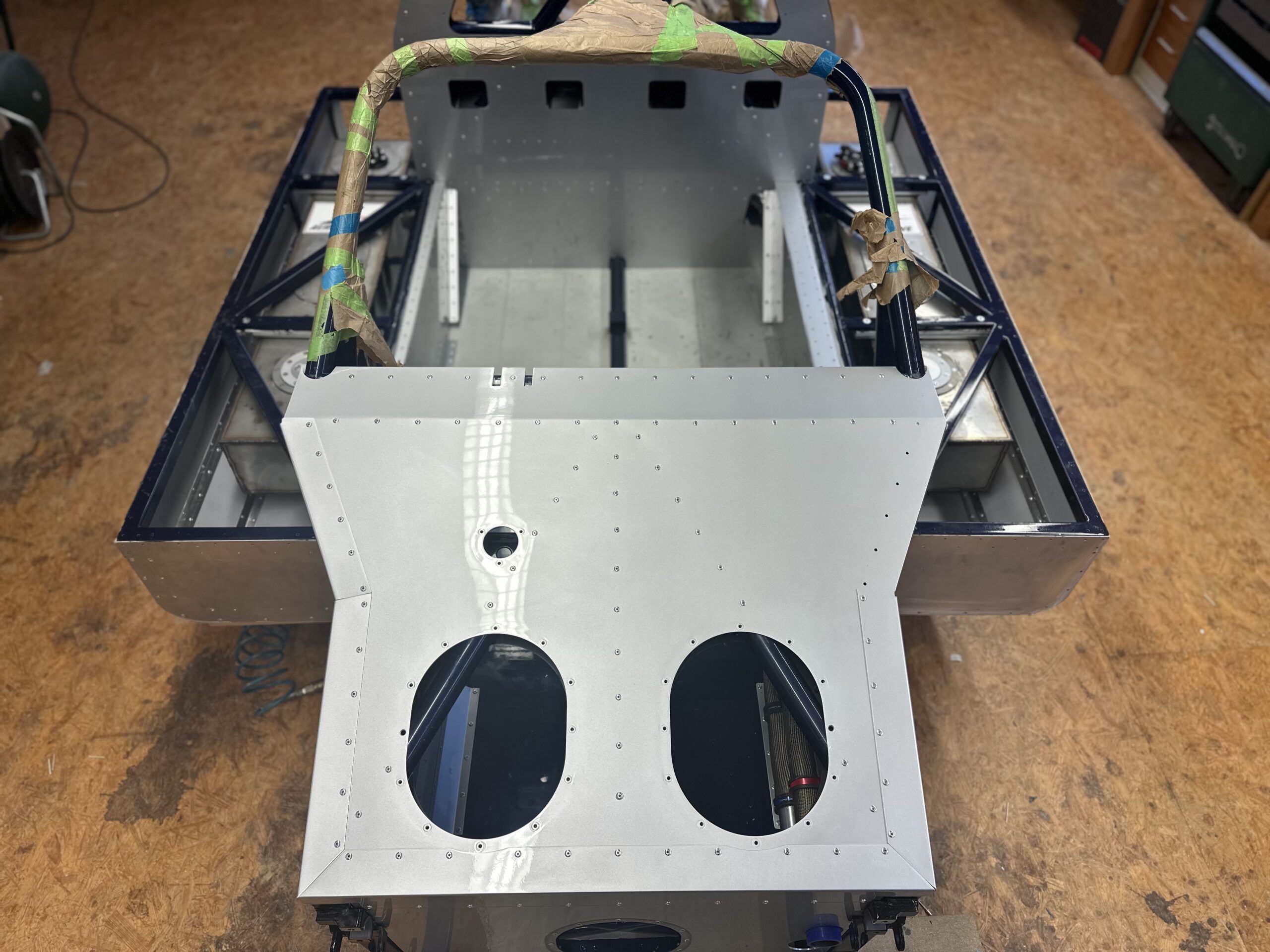

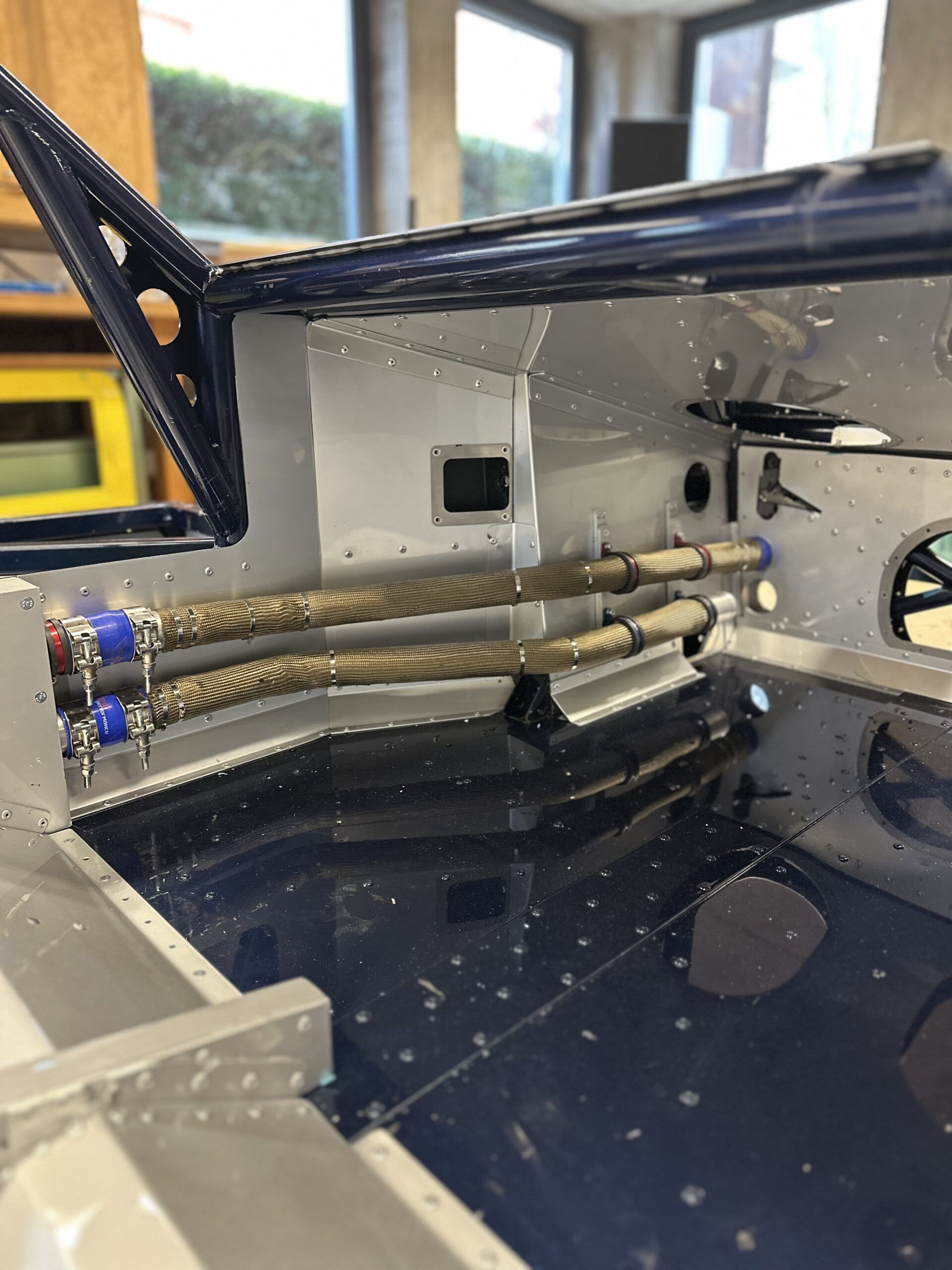

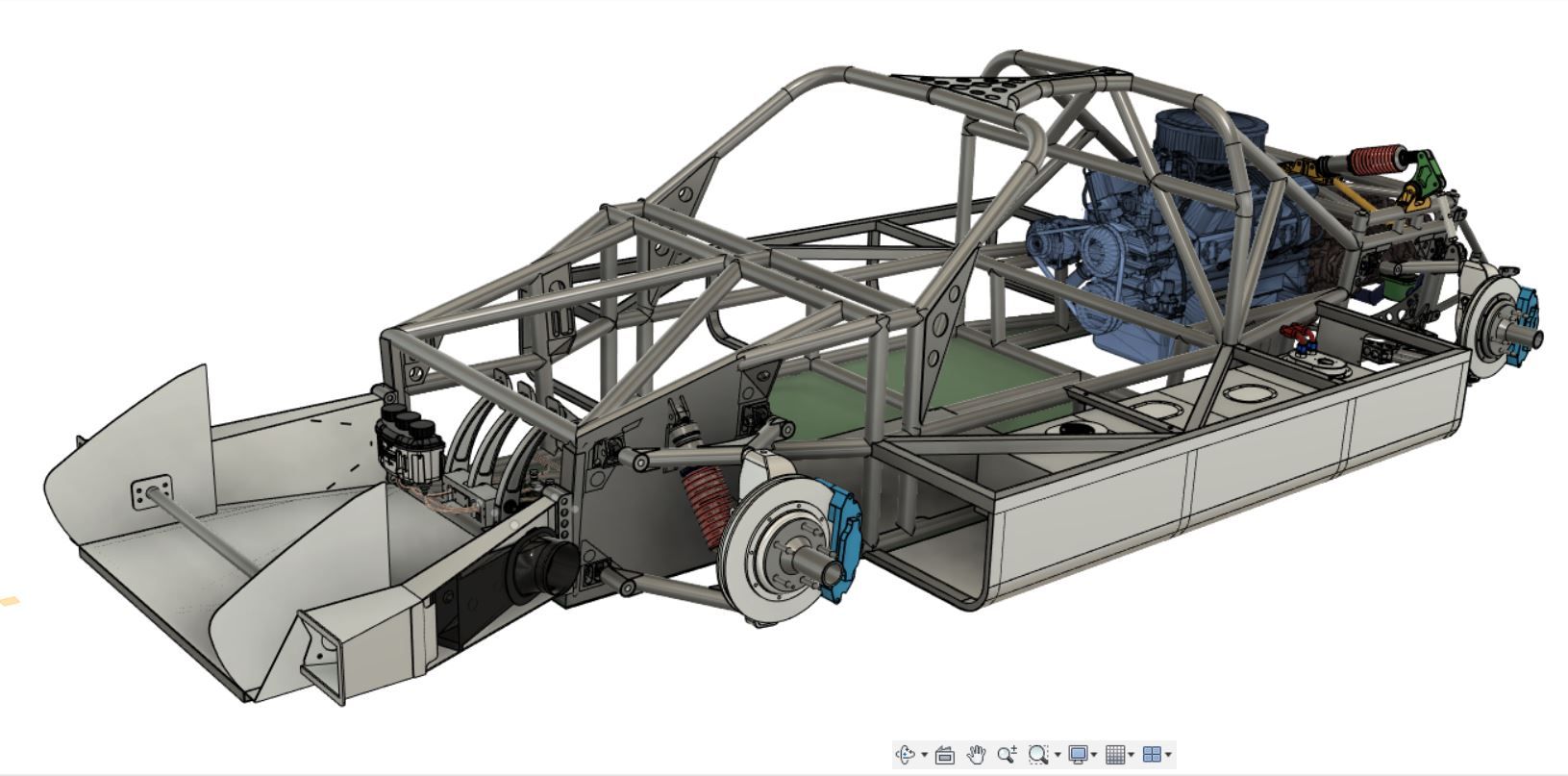

Felgen sind eines der markantesten Merkmale am GT40 MIKV. Während der Konstruktion des Chassis habe ich auch mit moderneren 17″-Felgen experimentiert. Diese hätten mehr Platz für die Radaufhängung und die Bremsen geboten. Doch letztendlich sah das einfach nicht gut aus, da die Proportionen des gesamten Autos dadurch unharmonisch wirkten und der klassische Look des GT40 verloren ging. Deshalb blieb ich bei den originalen Dimensionen – vorne 8,5×15″ und hinten 12×15″. Auch wenn das einige zusätzliche Herausforderungen mit sich brachte, war es dann nur noch ein kleiner Schritt zur Entscheidung, das originale Design so weit wie möglich zu übernehmen.

1. Kaufen oder selbst machen?

Aktuell ist mir nur ein Hersteller bekannt, bei dem man solche Felgen möglicherweise kaufen könnte: RaceCar Replica (RCR) aus den USA.

Mein Bekannter Morton Larsen aus England besitzt einen Satz und war so freundlich, mir zahlreiche Bilder davon zu schicken. Leider war ich von der Qualität nicht überzeugt. Die Frässpuren sind deutlich sichtbar, was umfangreiche Nacharbeiten wie Schleifen, Polieren und eine Beschichtung erforderlich machen würde, um eine ansprechende Optik und die gewünschte Oberflächenqualität zu erreichen.

Zudem ist man mit diesen Felgen an das Befestigungssystem von RCR gebunden – für mich keine Option. Der Preis inklusive Import nach Deutschland ist ebenfalls nicht unerheblich, und meine bisherigen Erfahrungen mit RCR waren nicht besonders gut.

Morton hat mir jedoch nicht nur Bilder, sondern auch detaillierte Maßangaben geschickt. Damit war die Entscheidung gefallen: Eine Neukonstruktion musste her.

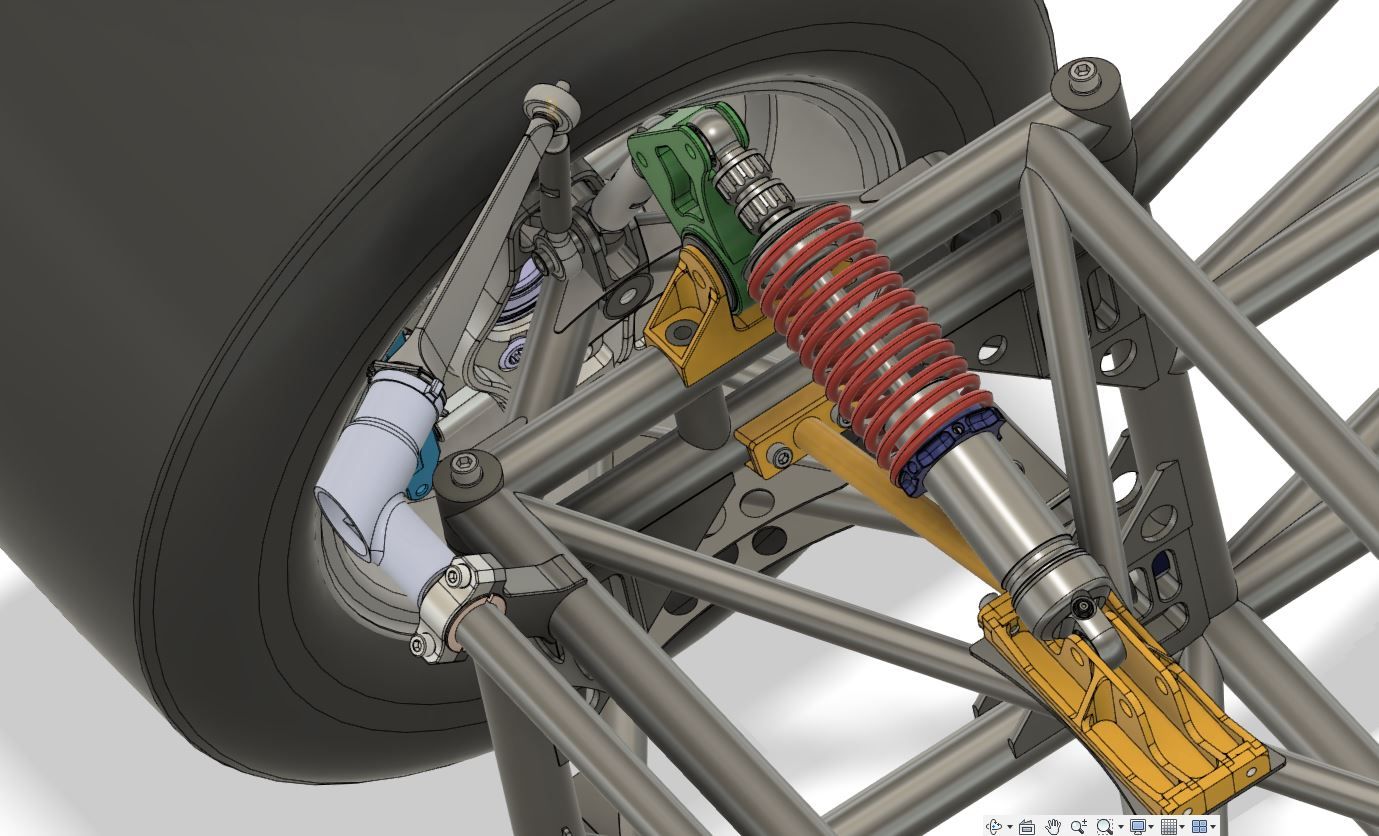

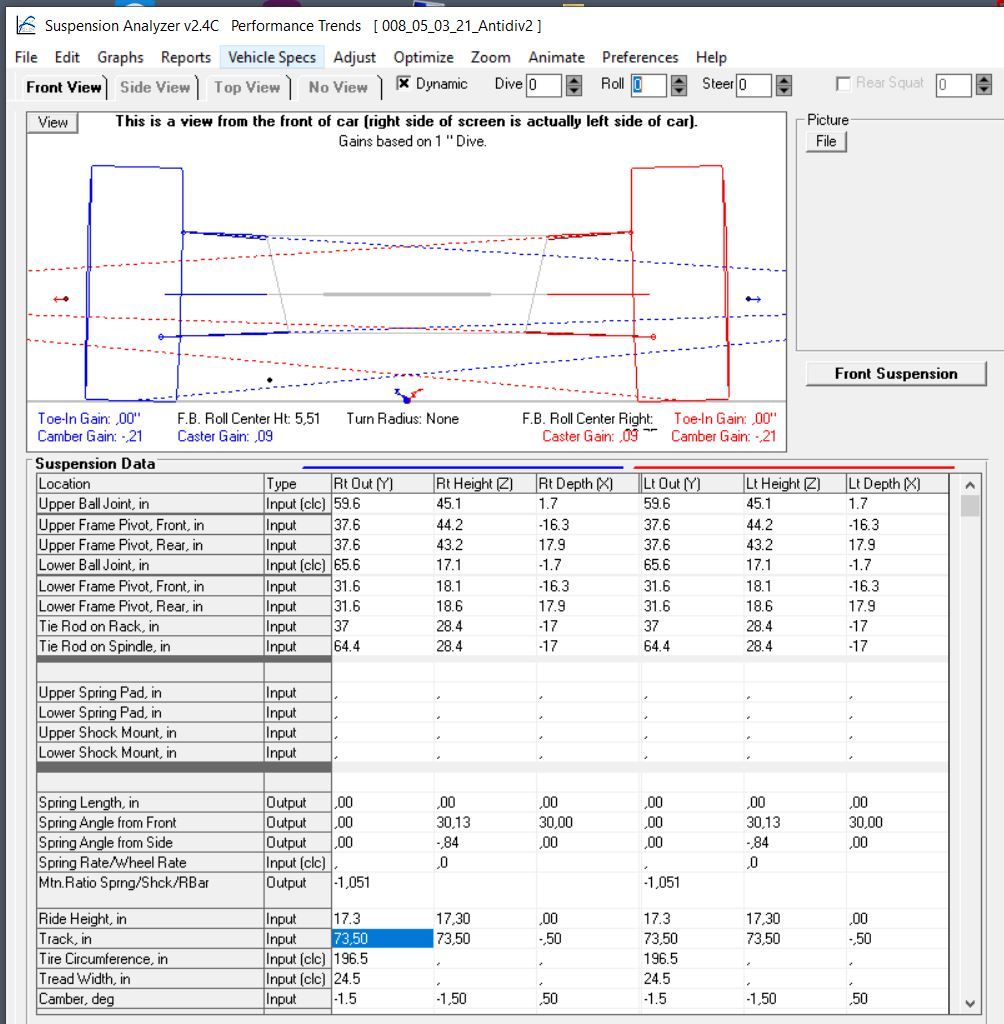

2. Felgenkonstruktion

Die Konstruktion von Felgen ist eine komplexe Aufgabe. Es geht nicht nur um das Design, sondern auch um zahlreiche technische Details: Wie soll die Radbefestigung aussehen? Welche Festigkeit wird benötigt? Einpresstiefe passend zur Kinematik des Fahrwerks. Wie muss die Reifenauflage (Hump) gestaltet sein? U.v.m.

Zunächst wollte ich es mir einfach machen und eine dreiteilige Felge bauen. Der markante Felgenstern mit den Lüfterflügeln sollte CNC-gefräst werden, während vorne und hinten Felgenbetten verschraubt würden. Doch nachdem ich das so konstruiert hatte, stellte ich fest, dass die sichtbaren Schrauben nicht gut aussahen. Also entschied ich mich für eine zweiteilige Konstruktion mit verdeckter Verschraubung von innen. Das erhöhte allerdings den Fräsaufwand erheblich, insbesondere bei den tiefen Felgenbetten der Hinterachse.

Ich konnte die benötigten mehrteiligen Felgenbetten von einem Anbieter für BBS-Felgenbetten beziehen. Doch bei näherer Betrachtung war die Qualität enttäuschend – vor allem die Kontur der Reifenauflage mit dem Hump entsprach weder den DIN-Normen noch meinen Ansprüchen. Also entschied ich mich schließlich für eine komplett aus dem Vollen gefräste Monoblock-Felge.

Dabei musste ich mich auch intensiv mit dem Zentralverschluss beschäftigen. Zunächst dachte ich an die üblichen Adapterplattenlösungen, bis ich auf den Hersteller „ZETA“ aus dem schwäbischen Raum stieß. Dieser bietet fertige Zentralverschluss-Naben an, die auch im GT3-Rennsport bei Porsche und anderen Herstellern zum Einsatz kommen. Ich werde darüber noch einen eigenen Beitrag schreiben.

Letztlich habe ich die Felge erneut überarbeitet – zum nunmehr x-ten Mal. Das Ergebnis ist vielleicht nicht das leichteste, aber in puncto Qualität und Belastbarkeit entspricht es absolut den heutigen Maßstäben im Rennsport.

3. Fertigen lassen

Nachdem die Konstruktion abgeschlossen war, musste ich einen geeigneten Hersteller finden – einen Betrieb, der den gesamten Prozess von der Qualitätssicherung über die Festigkeitsberechnung bis hin zur Fertigung und Beschichtung übernehmen konnte. Und das alles möglichst bezahlbar und für nur einen einzigen Satz!

Aus meinem Netzwerk hörte ich immer wieder von hohen Kosten für Designstudien in diesem Bereich – selbst für Felgen, die rein optisch überzeugen sollen, aber keine technischen Anforderungen erfüllen müssen. Doch durch meine Kontakte im Rennsport wurde mir eine kleine Firma in Spanien empfohlen, die Kleinserien für die Formel 1 und zahlreiche Motorsportteams fertigt: Goyarfw.

Dieser High-Tech-Betrieb in der Nähe von Valencia beeindruckte mich von Anfang an mit seinem Know-how und seiner Hilfsbereitschaft. Nachdem sie meine CAD-Daten analysiert hatten, musste ich einige Änderungen vornehmen. So mussten beispielsweise die Turbinenflügel im Felgenstern um ca. 15° weiter geöffnet werden, damit bei den tiefen hinteren Felgen noch genügend Platz für den Fräskopf blieb. Anschließend wurde das überarbeitete Design einer umfangreichen Festigkeitsanalyse unterzogen, um die erforderliche Sicherheit zu gewährleisten.

Neben der reinen Qualität bereitete mir auch die Fertigungsgenauigkeit Bauchschmerzen. Meine Bobbins – die fünf Mitnehmer der Felge auf der Innenseite – sollten mit einer Toleranz von nur 3/100 mm gefertigt werden. Sowohl der Nabenhersteller als auch der Felgenhersteller mussten dies gewährleisten, sonst würden die fünf runden Zapfen nicht exakt in die vorgesehenen Bohrungen passen. Dabei ging es nicht nur um den Durchmesser, sondern auch um den Lochkreis und die exakte Verteilung.

Warum eine so enge Toleranz? Im Rennsport sind hier üblicherweise 1–2/10 mm üblich, um einen schnellen Radwechsel zu ermöglichen. Diese größere Toleranz führt jedoch schnell zum sogenannten „Micromovement“: Beim Beschleunigen – insbesondere mit einem Motor mit über 730 Nm Drehmoment – wird das runde Loch durch die ständigen Belastungen allmählich oval. Im Rennsport werden solche Felgen nach einer Saison ersetzt, doch für mich kam das nicht infrage. Da ich keine schnellen Boxenstopps durchführen muss, war Präzision wichtiger als schnelle Montage.

Letztendlich erwiesen sich meine Bedenken als unbegründet. Die Felgen und Naben wurden mit einer derart hohen Präzision gefertigt, dass alles perfekt passte. Als zusätzlichen Qualitätsnachweis erhielt ich mit der Lieferung ein umfassendes Messprotokoll, das die Einhaltung aller Vorgaben belegte.

Fazit

Ich könnte noch viele weitere Details über die Herausforderungen bei der Konstruktion und Fertigung von Felgen schreiben. Doch auch so dürfte klar sein, dass es kein einfaches Unterfangen ist. Man benötigt viel Wissen – oder kennt die richtigen Leute, die man fragen kann.

Falls jemand von euch ebenfalls über eigene Felgen nachdenkt, könnt ihr gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Goyarfw und ich sind mittlerweile eine kleine Partnerschaft eingegangen. Das bedeutet, dass ich nicht nur die Konstruktion, sondern auch die Produktion ermöglichen kann.